1995年初春,东莞莞太路的茶楼飘着陈皮普洱的香气。几位老街坊压低嗓门议论:“听说现在的人只要够胆量,就可以离开原工作重新选择理想的职业,莞城就有一个企业已开始为这些有需求的人铺桥搭路,他们在设置好的广告墙上挂满企业的介绍,人选择企业就像菜市场挑猪肉……”他们口中的企业正是时年40岁的叶菁所在利士集团。此刻,他坐在茶楼角落听着这些议论,静静地思索着,如何将自己多年在企业人力资源使用上的探索和积累到的经验、方法运用到人才流动还相当封闭的社会上,解决企业缺人才,求职者缺工作的矛盾,为改革开放中蓬勃发展的社会助上一臂之力。

01 铁皮房里的电流声

17岁的叶菁不会想到,1972年那个闷热的夏夜,会成为传奇的起点。为解决待业青年吃饭问题,街道办起了集体企业,他在莞城街道分配的两间铁皮房里,从打铁学徒干到了厂长,凭的就是运用人才不断研发、创新产品,从锻打简单的五金件到用电烙铁焊出了电流互感器。“只有能解决技术瓶颈,不断推陈出新的,小企业也能创出新天地。”他回忆着说。月光透过铁皮缝隙洒在密密麻麻的图纸上,几个只有初、高中学历的青年,在外部工程师的帮助下,1974年从研发电流互感器做起,开启了企业由简单的日用五金制品向电子制造的转型之路。

02 “利士牌”风暴

1985年,工厂摇身一变成为东莞利士集团,拥有13家工厂,叶菁出任董事长。先后与数家港商合作,是东莞第一批引入外资来料加工的企业。“当时很多人从香港运回来电视机,电冰箱,但是都因供电电压不稳定用不了。”于是,他又一头扎进车间,率先推出自主研发的调、稳压器,也因此赚到了企业的第一桶金。“客商捧着现金蹲在厂门口等货,但我们更缺工程师。”企业研发产品没人才不行,外商要增强竞争力更需要人才。当时受政策所限,人要变动工作不能自由流动,只能通过组织调动的方式进行,为了能招揽到人才,他想了个办法:把人通过调动的方式都“挂”在自己公司,为了留住人才,还解决家属随迁、就业、孩子上学等问题。企业人才队伍日益壮大,吸引了更多优秀的人才来“求职”。

01 茶碗里的商机

1991年东莞宾馆的西餐厅,叶菁与港商苏先生的对话改变了历史轨迹。“苏先生抱怨派回来的香港工程师月薪加费用要近万港币,成本太高了。”而东莞当时的工程师月费用只要300元人民币,但外企无法调用。茶杯腾起的热气中,一个念头闪电般击中他:“既然能帮港商做加工找零件,为什么不能帮他们找人才?”于是他通过调动的方式把外商需要的人才招回来,关系“挂”在自己公司里再派到外资企业,外企缺人才、费用高的大难题一下得以解决。

于是,他开始带着员工到深圳人才市场“偷师”,每次回来都和团队复盘总结,问得最多的就是“你懂了吗?”懂了的话就可以大干一场了。

02 创业至暗时刻

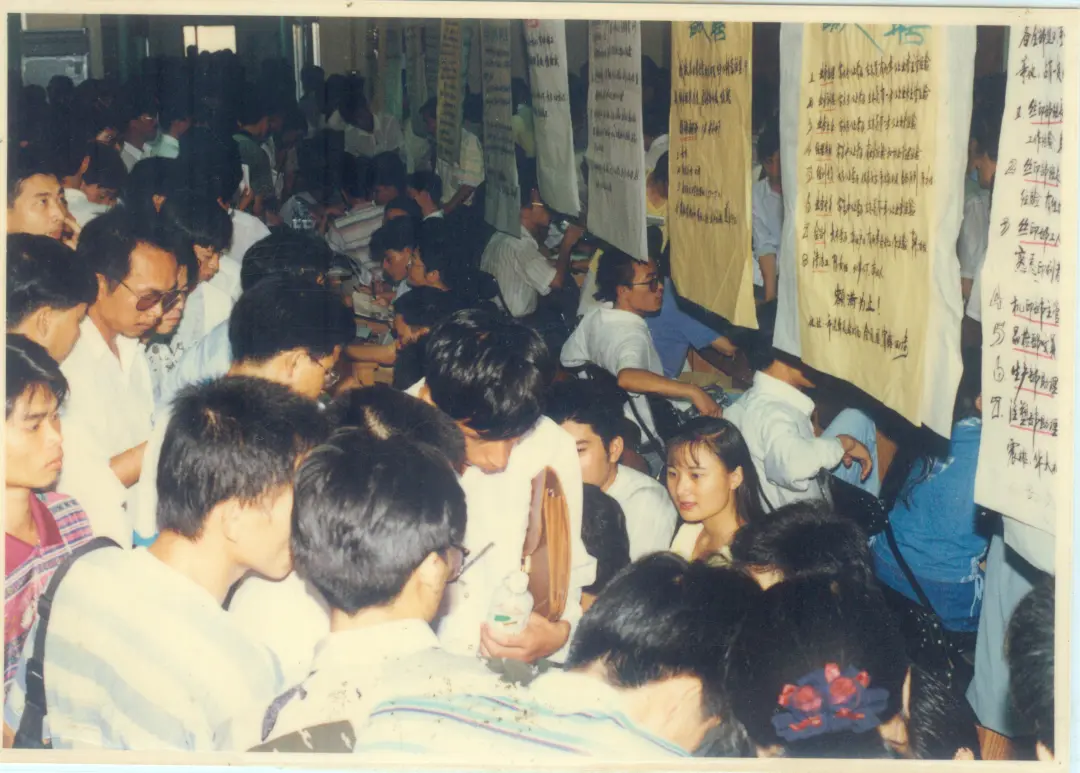

1995年5月,在四处求师拜艺取经后,智通人才市场经过结合本市实际后启动与普通中介不同的招聘模式,为人才的供需交流提供了有效的服务。开业首日人头攒动,招聘场所被求职者挤得水泄不通。叶菁和他的团队首创的现场招聘模式获得了巨大的成功,跟着又举办多个首创活动(包括个人通过演讲展示自己的才华等)。

随着市场规模的迅速发展和影响力的扩大,引起了业内有意或无意过分夸张的传播,并被同行恶意举报招聘会人口密度过大,存在安保消防有问题,政府立刻要求停业整顿,当时公司正处于供需两旺的势头,一周四场招聘会还不能满足市场需求,受场所规模所限制,企业往往要等好几个场次才可以进场,好不容易等到安排进场的时间,智通人才突然停业,就会打乱急待招人企业的计划,也对从远处赶来的求职者造成金钱和精神上的损失,对智通人才公司本身更会造成极为负面的影响,这种多方面的打击对一个刚刚展翅还没高飞的初创企业,可谓是面临生死存亡。幸好企业经请求,由省市八个政府部门组成联合调查组前来调查,发现举报内容与事实严重不符。“我们坦荡磊落,一心只想做好服务。”他拍着胸口说。面对流言与恶意中伤,公司始终秉持着服务至上的理念,为自身发展赢得了更为广阔的空间。

01 凌晨四点的代码

非典期间,在现场招聘会不得不停工的危机下,叶菁召集管理团队将思考多时的想法与大家讨论。“受产品生命周期规律的影响,传统现场招聘会模式必将有到头的时候,必须与时俱进,转型进入E世代!”2004年7月,Job5156.com正式上线,同时联合媒体创建了《智通招聘专版》,首创了“招聘会+招聘报+招聘网”三位一体复合招聘模式,影响力迅速扩大至全国。

02 李克强的考卷

2009年2月,时任中共中央政治局常委、国务院副总理李克强视察智通人才连锁集团总部。得知智通人才是国内营业面积最大、服务企业和人员数量最多的常设型人才市场,平均每周有超4000家企业进场招聘、50000名求职者进场,李克强称赞道:“你们的工作很重要,关乎群众就业与民生,干得不错,希望继续努力,把工作做得更好!”金融风暴之后,民生就业是头等大事,国家以“一线观察”为题立项,委托人社部在全国物色四家企业进行实时信息反馈,智通人才入选第一批,主要负责大学生就业信息,切实保障就业信息及时传递,让大学生能够快速知晓合适岗位,企业也能高效招募到适配人才,用实际行动为稳定就业大局筑牢根基。

01 敢当“第一人”

在70年代初那个创业与创新的概念尚未盛行的时代,叶菁却已悄然踏上这两条充满挑战的征程。“我们的企业不停地尝试创新,当年作为社会地位低微的街道企业,我意识到品牌和人才的重要性,刚改革开放不久就在业内进行了几个至今还感到自豪的第一,全市第一个进行商标注册的街道企业,第一个引进外地工程师的街道企业,第一个全面使用普通话进行经营和管理的街道企业,也是财政推行拨改贷,第一个敢去银行贷款20万的街道企业。”他自豪地说道。这些在当时看似冒险的举动,实则是叶菁前瞻性眼光的有力证明。而凭借着超越时代的敏锐洞察力,他也创造了属于自己的商业传奇。

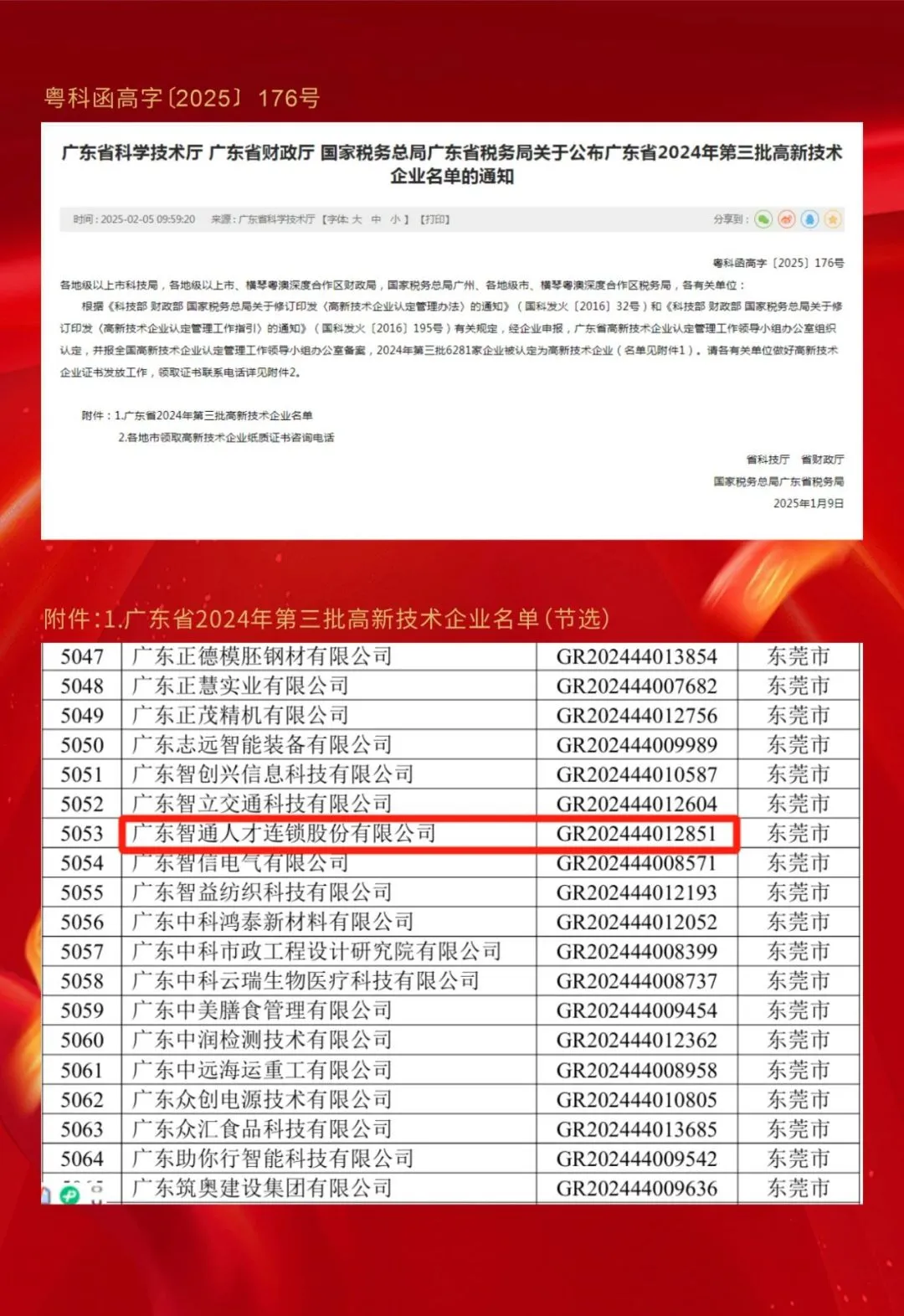

02 维护国家利益,拒绝天价收购

2006年,爱尔兰一家行业内颇具影响力的巨头企业,自信满满地给出了他们自认为堪称天价的收购报价。在签约前夜,叶菁与高管团队清醒认识到,人才战略是国家战略,对比起国家利益,企业的得益微不足道。“人力资源数据与国家安全紧密相连,核心数据的归属必须是中国!”毅然推掉对方递过来充满诱惑的合同。他依靠自己的力量默默耕耘,锲而不舍地在全国各地开设分支机构,最终形成一套业界领先的人力资源服务体系、信息管理系统和庞大的人才数据库,累计获得10多项体系认证+200多项自主知识产权。2008年,智通人才被正式认定为“国家高新技术企业”。

03 牌匾的秘密

智通人才目前已获得70多项政府荣誉称号,90多个行业评选奖项,以及40多家优秀合作伙伴称号。创立至今已为200万家次用人单位和1.2亿人次各类人才提供专业化人力资源服务。每个入职新人都要在此聆听叶菁的告诫:“我们企业的核心价值观就是要做一个对社会负责任,有贡献的环保型企业。”

从铁皮房干出来的创新者

2025年春天,70岁的叶菁依旧站在公司的最前面。记忆里还陈列着1972年的打铁炉,电烙铁、1983年改变命运的稳压器图纸以及1991年的灵光乍现。当年轻人问起成功秘诀,他笑着说:“我不过是个普通的东莞仔,赶上了把‘人’当作最珍贵资源的时代。”直到访谈的结束,我还在和叶董讨论着AI对企业管理的影响,他向我提到了OpenAI、构建智能体、工作流等认知和规划……